编者按:7月11日,贺兰山的风,刻下新的历史篇章。在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会上,中国“西夏陵”成功列入《世界遗产名录》,这座伫立近千年的古老遗迹,让世界为之瞩目。本期我们走进充满神秘的西夏陵遗址,循着气象与文明交织的脉络,解读古人适应自然环境的智慧,在科学与人文的对话中探寻中华民族文化血脉,感受这份新晋世界遗产的多元魅力。

气候如何雕蚀苍茫巨冢?

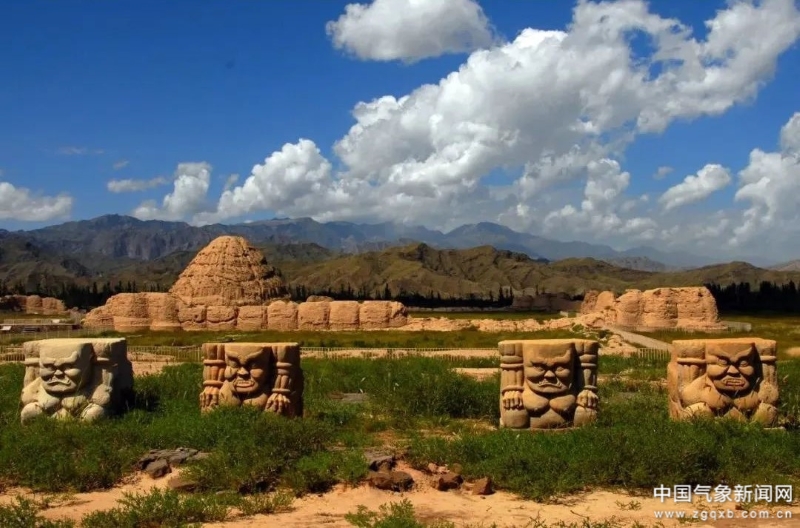

“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。”明代安塞王朱秩炅的《古冢谣》,形象刻画了西夏陵墓群高低错落、星罗棋布于银川平原的景象。

西夏陵 图片来源:宁夏回族自治区文化和旅游厅

苍茫巨冢巍然屹立于贺兰山下,作为开放式露天遗址群,西夏陵千年来不断经受着气候“雕刻师”的磨砺与考验。这里属于典型的中温带大陆性季风气候(干旱区),夏季炎热多雨,冬季干旱少雨。遗址常年暴露在剧烈的温湿度变化、雨水冲刷和风沙侵袭之下,所处环境脆弱,一旦被破坏不可逆转。

温度剧烈波动是导致遗址表面风化的首要因素。气象数据显示,自2013年以来,西夏陵平均气温为10.9℃,平均最高气温以2.5℃/10年的增幅上升,日极端温差达27℃。夯土遗址内部温度相对稳定,而表层温度则随外界环境变化显著。巨大的温差变化在遗址表层产生应力作用,导致陵墓主体夯土表面质地疏松、龟裂、酥解和剥落等。随着年极端温差呈增大趋势,这类病害的发生频率明显增加。

降水集中是引发西夏陵结构性破坏的关键诱因。西夏陵全年75%的降水集中在6至9月,且以集中式降水为主,一旦形成一定的汇水面,便会在遗址表面形成规模不一的冲沟;短时降水后的干湿循环急剧变化易引发土体干缩,使墙体表面龟裂,并在表层与内部之间形成软弱面,在风和其它外力作用下,可能出现片状剥落甚至墙体坍塌。此外,短时强降水还可能导致贺兰山沿山地带出现山洪,直接威胁遗址本体及游客安全。值得注意的是,西夏陵遗址区中雨及以上降水过程仅占全年降水的6.28%,2013至2023年暴雨过程仅出现3次,有利于在非汛期(1至5月、10至12月)开展保护工作。

总体干燥的气候环境客观上有利于维持遗址夯土体的抗压强度,却也可能成为另一种破坏力量的诱因——干湿交替下的盐分侵蚀。遗址区平均相对湿度为45.4%,其中夏秋季湿度较高。在银川地区干燥高温的环境下,地下水蒸发驱动土体中的可溶盐、易溶盐向墙体表面迁移积聚,盐分结晶形成硝化侵蚀带,持续破坏墙体结构。

西北地区的风则像一个孜孜不倦的“打磨工”。西夏陵遗址本身强度低,抗风化能力有限。虽然遗址区整体风力较小(平均风速1.4米/秒),但冬春季节易出现的极大风速及3至5月的沙尘暴带来的风沙磨蚀作用不容忽视。风不仅直接切削遗址表层,还加速了因干湿循环形成的软弱面发生片状剥落的过程。而秋冬季风力的减弱,为实施保护工程提供了相对适宜的作业时机。

面对气象要素的轮番侵袭,精准防控并利用窗口期实施保护措施成为关键。气象部门建议,西夏陵保护工作需把握两个关键时段:一是避开6至9月主汛期以及同期的暑期旅游高峰;二是充分利用10月黄金周后至11月底的时段进行保护修复,此时降水较少、风力减弱,温湿度条件相对稳定,且处于非旅游高峰。

在西夏陵申遗关键阶段,银川市气象局主动对接申遗气象服务需求,滚动更新气象信息,确保遗址区两个自动气象站实时数据接入文物保护环境监测系统;同时,开展景区气象灾害风险评估并将成果纳入申遗档案资料,加强部门协同联动。为服务申遗迎检工作,气象应急保障车进驻景区现场,及时发布灾害性天气风险提示和防御建议。

未来,银川市气象局将持续完善遗址区专业气象监测网络,强化气象数据在保护工程中的支撑作用,为遗址保护措施制定提供精准依据,助力这一珍贵文化遗产的永续保存。(闫辰宇 杨苑媛 晁瑗 程瑶)

西夏遗韵 山河共筑

西夏陵以“天人合一”的理念构建陵墓系统,不仅是党项民族的史诗,也是人类顺应自然、创造文明的典范。

西夏陵受中国传统陵墓选址理论影响,呈背山面水之势,地势高敞,视野开阔。帝陵与陪葬墓依山而建,朝向多为南偏东,帝陵的空间轴线与山峦呼应,借山势衬托出陵墓建筑的恢宏气势,其中,3号陵尤为壮观。西夏帝陵呈中轴对称格局,主体结构为四面墙体围合而成的陵城,与依附其上的月城共同构成“凸”字形结构。

西夏陵档案中心负责人杨弋介绍,西夏陵遗址区西侧的贺兰山绵延250多公里,海拔1500—3200米,是阻挡阿拉善高原寒流的天然屏障,由于焚风效应的作用,山体东麓降水稀少,年均降水量仅180至220毫米,而年蒸发量达1000至1500毫米,干燥少雨的气候条件利于陵墓长久保存。其次,贺兰山沟壑纵横,宁夏境内有20多个大沟口,主要集中在山体中段和北段。西夏陵所在的南段沟口洪水流量较小,属于山洪危害较轻的地段。此外,陵区位于山前洪积倾斜平原,属于干燥剥蚀型老年期堆积地貌。地表为细碎沙砾层,深层以砾石粗砂为主,土壤保水性差,地下水位深。这种地质条件有助于避免地表水对陵区建筑的侵蚀,还可防止地下水对地宫安全造成威胁。

除了帝陵和陪葬墓外城本身具有一定的防洪功能外,陵区内还发现有32处防洪工程遗址,主要包括防洪墙和排洪沟两种类型。防洪墙一般选择在地势较高、洪流较急的区域建造,主要以石块堆砌,内部填充黄土。排洪沟则直接在地面开挖。“宁夏降水主要集中在夏季,暴雨形成的洪水,通过防洪墙阻挡、分流和排洪沟疏导,被引向陵墓外围两侧低缓处的安全区域。”杨弋说。

“天雨未来修水渠,无有艺业知用力。”这句西夏谚语可谓西夏先民掌握气候、顺应自然的写照。此外,古代工匠在满是黄土的陵区周边,一次次地用筛子给沙子去除杂质,接着在黄土里加白灰,拌土时加水增加粘合力,用大锤用力夯实,让土地完全丧失养分,从而防止飞鸟衔种播种。

帝陵、陪葬墓、北端建筑群遗址、防洪工程遗址,与贺兰山、戈壁滩、荒漠植被等自然景观交相辉映,共同绘制出西夏时期中国西北地区的人文与地理图景。

西夏陵防洪墙和排洪沟 图片来源:银川西夏陵区管理处

“敦煌研究院从2000年开始参与西夏陵遗址的保护工作,从最初的抢救性保护到后来主动修缮,再到今天的预防性保护。针对遗址的各类病害,我们采用土坯砌补或夯筑支顶、锚杆锚固、表面综合处理等技术进行保护修复。”西夏陵区管理处文物保护科梁斌杰介绍。

申遗成功不是终点,如今,西夏陵区管理处通过西夏陵遗产监测预警平台提高遗址保护精细化水平和预防性保护能力,气象数据的融入对文物风险防范起到至关重要的作用。进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平,推动遗产地可持续发展,将成为西夏陵新起点的长久课题。(雒璇 蒋婷 杨婧)

西夏陵:中华文明多元融合的见证者

作家唐荣尧说,伟大的文明总是以自身的力量顽强地传世。西夏陵就是典型的代表。

1972年,在宁夏文物部门的调查挖掘与不懈努力下,西夏陵开始被人们一点一滴知晓。而在这之前,作为中华文明的一部分,它已在贺兰山东麓的冲积扇上默然守望了近千年,历经风霜雨雪侵蚀,看尽岁月沧桑变迁。

西夏陵 图片来源:银川西夏陵区管理处

宁夏考古专家韩兆民、李志清1987年撰写《宁夏银川西夏陵区调查简报》时指出:“从王陵墓区所在的地理位置来看,是依山面河,互为形势。这反映了西夏王陵墓区的择地,深受唐宋山陵葬仪及风水堪舆的影响。”西夏陵区西依贺兰山,东眺黄河,贺兰山为其提供了天然屏障,挡住了来自西北方的风沙和冷空气,使得陵区处于一个相对温暖、避风的环境中。同时,雄伟山势也增添了西夏陵的庄严与气势。依山傍水的选址不仅体现了西夏王朝对唐宋陵寝布局传统的承袭与发扬,也展现了其在建筑规划上的智慧和对自然环境的尊重,更体现了中国古代“天人合一”的哲学思想。

明《万历宁夏志》卷上(二十三)陵墓条记载:“贺兰山之东,数冢巍然。传以为西夏僭窃时,所谓嘉裕陵者。其制度、规模、仿巩县宋陵而作。”现在研究西夏陵者,几乎均持此说。西夏陵以唐宋帝陵为样本,却又富于变化。宫城规制的陵城,密檐塔的陵塔,以及昭穆式的葬法,将中原文化与佛教文化融为一体,又因地制宜,融合党项族的习俗,形成西夏文明。

作为多民族政权,西夏文化多样杂糅,但占主导地位的依然是中原农耕文明。西夏文虽为党项族创制,但其造字逻辑深受汉字“六书”影响,文字形制以汉字的字形和构造方法为基础。从西夏陵出土的“鎏金铜牛”“石雕力士志文支座”“汉字和西夏文碑文残块”以及“琉璃鸱吻”,无不是西夏学习先进汉文化以及其他文化后兼容并包、融会贯通的见证。其中琉璃鸱吻展现了琉璃烧造工艺在西夏地区的传播,印证了西夏建筑对中原地区鸱吻形制的继承与创新,体现出西夏建筑粗犷豪放的民族特色。

西夏陵出土、西夏陵博物馆所藏绿釉鸽子 图/雒旋

贺兰山脚下,黄河水滔滔东去,陵址里的每一处遗迹似乎都在诉说着西夏王朝如何将唐宋文化、佛教文化与党项等多元族群文化传统融为一体,用近两个世纪的时间,造就了独一无二的西夏陵,为中华文明多元一体格局和统一多民族国家形成与发展提供生动见证。(杨婧 雒璇 蒋婷)

气候变化之下——干旱区古城遗址何去何从?

约旦的南部沙漠,坐落着两千年的佩特拉古城。这座古城在岩石上雕凿而成,因岩石带有珊瑚宝石般的微红色调,在阳光照射下熠熠发亮,所以又被称为“玫瑰之城”。

回望过往,这片沙漠也曾存在田园风光,如今却因气候变化难觅踪迹。持续延长的干旱期,不仅造成肥沃土地不断缩减,还“联合”气候变化带来的山洪威胁,冲击着佩特拉——佩特拉周边山脉环绕,古城坐落在盆地中心,每逢强降水,往往形成灾难性山洪,顺着地势奔涌而下。2018年,巨石随激流冲进峡谷;2022年12月,汹涌的水流漫入狭窄的峡谷,将浑浊的泥浆推至标志性的卡兹尼宝库的台阶。

威胁不仅来自洪水,沙漠生态系统的承载力也已逼近极限,持续升温与干旱进一步威胁仅存的农田,愈发频繁的沙尘暴会磨损砂岩遗迹,较大的昼夜温差也会导致岩体开裂剥落。

守护佩特拉的人们试图将眼光投向两千年前,从建造这座古城的先民那里寻找解决思路。研究表明,建造古城的纳巴泰人有应对洪水的设计思路——通过一套由梯田与小型堤坝组成的联动系统来防洪减灾。精密布设的水渠引导洪水穿越峡谷,堤坝不仅延缓水的流速,还将水源引至蓄水池,为农耕用水作储备。

如今,数字预警系统实时监测雨量并在洪水发生前发出预警信号,古老的梯田和堤坝每年也都在清理和修缮,现代数字智慧和古代水资源管理系统,正共同帮助佩特拉适应气候变化。

在中国新疆吐鲁番市以西13公里的岛形台地上,世界上最大最古老、保存最完好的生土建筑城市——交河故城坐落于此。古时,河水分流绕此城下,故称“交河”。

因其为生土城市,相对其他材料的建筑遗址,有着天然的自身脆弱性。风蚀、雨蚀、洪水、地震、悬殊温差等威胁着这座古城。强劲的风暴冲刷、剥蚀着古代建筑的墙体和地面文化层,特别是大风扬起的沙石,造成了大量墙体倒塌、断裂,出现裂缝和土层脱落等问题。尽管吐鲁番地区总体干旱少雨,但局部暴雨仍时有发生,雨水沿着建筑裂缝下渗,一方面不断扩大裂缝,另一方面降低裂缝处的力学性能,导致墙体失稳坍塌。降水和积雪融化所形成的洪水增加了建筑被冲蚀甚至坍塌的风险。

为保护宝贵遗址,当地积极建设防风沙、防洪工程,用林防风、用坝防洪,形成林路坝三位一体的综合治理体系。周边社区也逐步进入保护性开发正轨——退耕、建设小型污水处理设施、减少噪声污染。当地建设的农田综合治理区已建立起立体化的农业体系,有效减少裸土面积,植被覆盖率达70%,减少了风蚀对交河故城的危害。(刘蕊)

(责任编辑:曹锐怡)