2025年是中国航海日设立20周年。今年航海日的主题是“绿色航海,向新图强”。

620年前的今天,我国明代航海家、外交家郑和率领一只由200多艘海船、2.7万多名士兵和船员组建的超大船队,首次下西洋远航。

为纪念郑和下西洋的壮举,也为弘扬航海文化、增强全民海洋意识,国务院在2005年批准将7月11日确定为“中国航海日”。

从古至今,气象条件与海上船舶航行安全密切相关,对航线规划、船舶调度起到至关重要的影响。那么,郑和在多次下西洋中凭借了哪些气象智慧呢?

从明永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)的28年间,郑和七下西洋,访问了东南亚、南亚、西亚和东非的30多个国家和地区,最远到达东非、红海和美洲。

现代研究对郑和宝船的具体结构和尺度存有争议,据《明史·郑和传》记载,郑和宝船最大的长148米,宽60米,是当时世界上最大的木帆船。

来源:《中国气象报》

在没有“发动机”的时代,这么大的船是如何实现远航的呢?

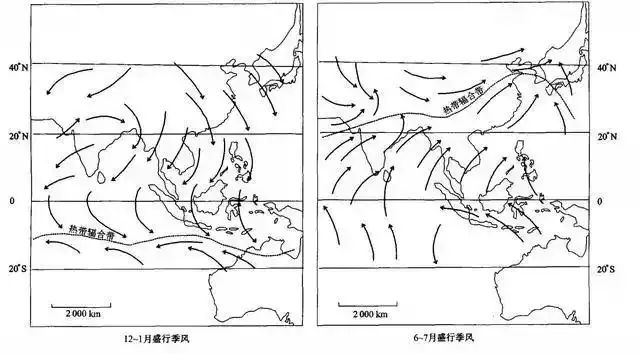

答案与气象有关,郑和船队的航行动力主要来自季风活动。郑和七下西洋所经过的地区都是全球显著的季风区,风向的季节变化不仅驱动了帆船,还带动了海流变化,为航行提供了动力。

在中国古代,帆船以纵帆为主,风帆一侧固定于船桅之上,船员通过调整风帆的角度,借助较大顺风力航行是古代航海最理想的条件。在中低纬度的海面上操纵木帆船航行,季风就起到非常重要的作用。

郑和下西洋航线图。郑和下西洋前三次的活动主要在中国南海和印度洋东海域,第四次开始远航到印度洋西海域,以及阿拉伯海、红海。 图片来源:中国国家地理

郑和船队航行往返的时间一般为一年半,而他航行所利用的4种季风间的转换也刚好是一年半。1421年,船队于3月初从江苏太仓出发,就是在等东北季风助力南下福建,风速能达4至5米/秒。

印度洋海区季风示意图

在阿拉伯海区域,季风也帮了郑和的忙。郑和船队于夏季自南向北在该区域行驶,此时西南季风盛行,且在七八月份达到最强风力,西印度洋沿岸的北向流速为一年最大值,非常适合船舶向北航行;冬季船队自北向南航行,该区域的海流也不会对回航造成明显阻碍。

郑和究竟是算准了阿拉伯海域的气候规律,还是有一点“运气”呢?研究人员发现“郑和可能有一些非官方资料作为参考”,因此他应该是怀着“大胆假设、小心求证”的态度,行驶至阿拉伯海域。

除了季风推动郑和船队前行外,海流和波浪也起着不可小觑的作用。第六次航行时,郑和选择春季出发,此时长江冲淡水向东南方向延展,同时江苏沿岸的表层流由北转向东,有利于船舶自北向南起航。

南京信息工程大学海洋科学学院教授董昌明团队利用气候态数据资料进行模式推演,分析了区域海洋地貌、海洋温度、盐度、潮汐以及大环境海洋环流、气候系统的影响作用,实现了郑和航行的风貌海况重演。同时,研究以小冰期为背景对郑和下西洋进行了分析。

小冰期指近1000年以来的寒冷期,由于其大部分时间与我国历史上的明清两代时间吻合,所以我国又称其为“明清小冰期”。虽然对小冰期开始的时间存在争议,但是有研究认为公元1400年前后我国就开始进入寒冷时期。

研究人员利用过去1200年间的气温数据,对每一年的温度进行滑动平均,采取局部回归的稳健形式,做出了全球异常气温变化情况图。根据图片显示,在公元1400年前后有一个温度降低的显著变化。这也说明在郑和下西洋的时间段里,气候较差,航行条件十分艰苦。郑和选择沿岸航行而非穿越大洋,除受政治文化等因素影响外,也可能与海温较低有关。

(原标题:中国航海日 | 郑和船队如何“借东风”,实现远航?)

(资料来源:《中国气象报》 公众号编辑:刘佳 内容审核:段昊书 网站责任编辑:曹锐怡)