国际博物馆日与万千气象

编者按:5月18日是国际博物馆日,今年的主题为“快速变化社会中的博物馆未来”,强调博物馆作为文化身份的重要连接者、创新者和守护者,应与时代共振。气象博物馆是气象知识的科普殿堂、承载千年观天智慧的文化方舟、展示气象科技的实践平台,从古老的观测器具到沉浸式互动装置,气象文博事业正以多元姿态拥抱变革。本期我们将探寻气象博物馆的文化根脉、青春动能与科技前沿,共同勾勒气象博物馆的璀璨未来。

探气象奥秘 访文化基因

在我国气象博物馆的长廊中,泛黄的古籍、斑驳的仪器、传唱千年的节气歌谣,诉说着中华民族与天对话的智慧。推开各地气象博物馆的大门,里面藏着哪些观天测云的器具和技艺?又能破译出哪些文明与气象共生的基因图谱?

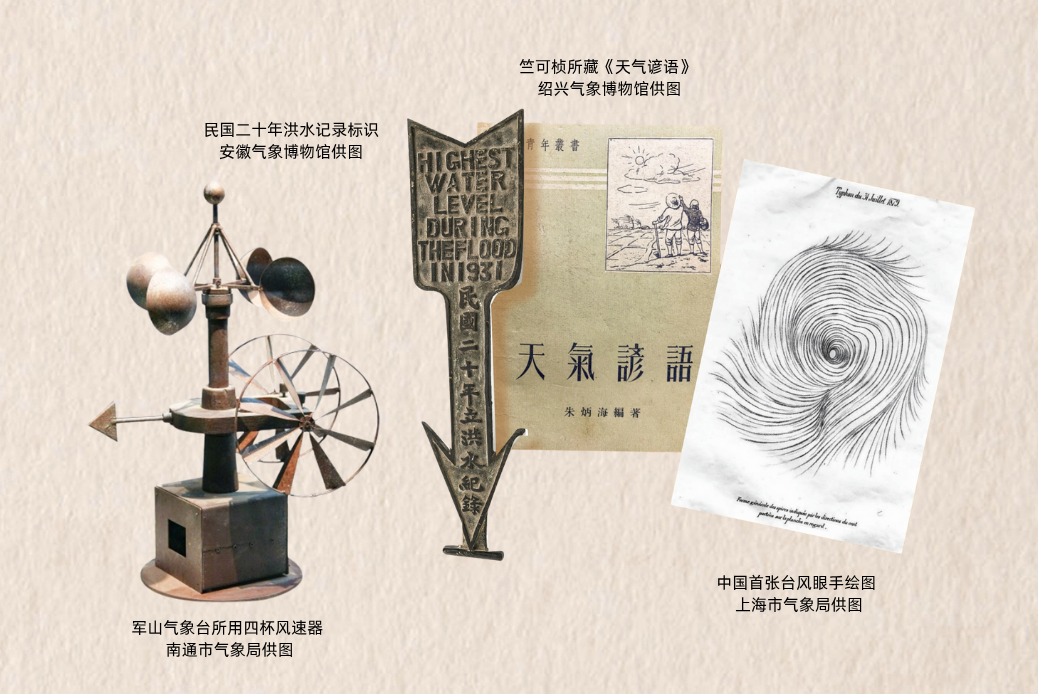

上海气象博物馆的镇馆之宝——《手绘台风眼》,是我国第一张有科学意义的台风记录图像,出自徐家汇观象台首任台长能恩斯之手,绘制了1879年7月31日经过上海的台风。令人惊叹的是,仅凭个人经验和有限数据,能恩斯绘制的台风眼和螺旋云带结构与现在气象卫星拍摄的台风形态几乎一致。

在绍兴气象博物馆,一本墨香犹存的《天气谚语》静卧于展柜中,该书由气象学家朱炳海在1952年编著出版,赠予竺可桢,书中收录中国民间气象谚语400余条,是一部将中华优秀传统文化与气象科学相结合的经典科普著作,扉页上作者的亲笔题签更显其历史价值。

收藏于云南气象博物馆的《航空气象学》,是陈秉仁先生亲笔手稿,全书共六编三十一章,围绕影响航空飞行安全的气象条件进行阐述,既有理论探讨又注重实际应用,其许多理论、原理、方法等至今仍在运用。

这种古今智慧的共鸣,在南通气象博物馆的展厅中也激荡出宏大回响。馆中珍藏有爱国实业家张謇于1916年12月2日给徐家汇气象台台长田国柱的信件,以及张謇主持建成的军山气象台使用的国外进口先进仪器——四杯风速器,这些展品见证了中国近代气象事业的起步,折射出先驱者如何将传统文化中对“观天之道”的执着,转化为“科技自立”的觉醒。

而在安徽气象博物馆,一场1931年的洪水正以9件文物为坐标悄然重现。安徽气象博物馆馆藏镇馆之宝、国家一级文物——“民国二十年立洪水记录牌及相关资料”,由铪合金制“民国二十年洪水记录标识”以及华东地区近五百年气候历史资料、安徽省旱涝史料等9件藏品组成,向世人讲述了当年的洪水情况、捐款与救灾举措,让我们得以窥见灾难面前人类与自然博弈的图景。

器物承载着文明筋骨,非遗则传承文化根脉。被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的“二十四节气”,在多地气象博物馆焕发新生。

在“二十四节气之城”绍兴,气象博物馆设置“节气藏美”互动游戏,借助地面脚踏式感应装置和顶部弧形投影屏幕,让民间歌谣与山水画卷交织,观众在此仿若穿越时空,沉浸式感受节气民俗风情。

安徽气象博物馆的二十四节气长廊,以实物景观为笔,勾勒出节气与气象、农业的紧密联系,观众漫步其中,可以深入了解节气特征、物候现象等;古代气象展厅里展示的竹编《淮南子·天文训》卷册,追溯了二十四节气科学体系的历史渊源;对“大锣大鼓送黄梅,送了黄梅永不来”等安徽当地气象谚语的讲解与多媒体展示,以及运用芜湖铁画非遗技艺对老一代气象学家风采的再现,让地方非遗与气象文化相互赋能,在传承中创新、在创新中发展。(闫辰宇)

青年,让气象博物馆“活”起来

在气象科普的广袤天地里,青春力量始终是最具活力的因子。在历史悠久的气象博物馆和前沿科普实践基地,青年工作者正以创新姿态架起古今气象文明的桥梁,让科学的种子在更多人心中生根发芽。

青年智慧激活历史记忆

作为承载百年气象脉络的重要场馆,南通气象博物馆在青年工作者的赋能下焕发出新的生机。这里珍藏的张謇1916年致徐家汇气象台台长的信,见证了国人自建首座气象台——军山气象台的艰辛历程;日本制四杯风速器,诉说着早期气象观测设备的技术突破。青年讲解员们将这些历史符号转化为生动的科普语言,将张謇“实业兴邦、科学报国”的精神融入讲解,让爱国情怀与科学精神同频共振。

面对新媒体浪潮,青年团队成为“破圈”先锋。2023年世界气象日,上海气象博物馆、南通气象博物馆和军山气象科普园三地直播带近万人“云游”场馆,感受气象历史的厚重与现代科技的魅力;2024年“五大气象科普场馆云游”活动吸引1.8万人次;2025年,南通大学启东校区与博物馆云端连线实现跨地域知识共享。数字技术打破时空界限,让气象科普触达更广泛群体。

青春行动搭建科普桥梁

营口经济技术开发区气象局气象科普基地以局校共建为桥梁,将气象科普融入基础教育链条。气象台青年台长受聘为小学科学副校长,不仅带来专业知识,更以“大朋友”的身份设计系列趣味活动:在礼德小学的校园气象站,学生亲手操作风向仪、湿度计,青年工程师手把手指导数据记录,让课本上的“气温气压”变成触手可及的科学体验;“气象小达人”征文活动中,青年团队策划颁奖典礼、视频访谈,让获奖学生化身“科普小使者”,用童言童语传递防灾减灾知识。

面对不同群体,各地气象博物馆、科普馆的青年科普小分队展现出精准服务能力,走进乡村、社区、校园,通过“沉浸式”科普,让气象科学真正走进百姓生活。

青春创意赋能文化融合

在绍兴气象博物馆,“竺可桢科学生涯”讲座与4D球幕电影《气象浩劫》,成为青少年研学的“爆款”项目。他们巧妙将科学家精神与灾害体验教育结合,让孩子们在感受竺可桢严谨治学态度的同时,通过沉浸式观影理解气候变化的现实影响。南通气象博物馆的“气象万千”主题邮展、节气贴画创作,则是青年将传统气象文化转化为互动体验的缩影。他们挖掘二十四节气的农谚智慧,设计“雨水测湿度”“霜降识物候”等亲子实验,让古老的观天智慧在孩子们的动手实践中重新焕发活力。

青年气象工作者们以历史为基、以科技为翼,在博物馆的展柜前、在校园的气象站中、在直播的镜头里,搭建起连接科学与生活的桥梁。当越来越多的年轻身影投身其中,气象博物馆的气象科普与文化传承便有了最鲜活的注脚。(黄琬婷)

当气象博物馆“玩”起新科技

在四川省成都市温江区和林村,有一幢红色屋顶的三层小楼,总是吸引着一批又一批小朋友前往。原来,村里藏着一座乡村气象博物馆。

这座博物馆由闲置的旧农房改造而来,面积虽不算大,但功能齐全,还颇具科技感。馆内设有气象观测展示区、气象模拟体验区、气象文化科普区三个功能区域,气象知识在这里得以生动呈现。尤其是在气象模拟体验区,参观者可以借助裸眼3D技术搭配气象模拟装置,在互动体验中深入了解主要气象灾害及其防御措施。

在科技浪潮推动下,气象博物馆已不再是陈列展品和展板的 “物件仓库”,而是借助虚拟现实、人工智能、物联网等技术的系统集成。它打造出更具互动性和沉浸感的体验场景,在文物保护、公众教育等多个领域实现华丽“转身”,助力全社会提高气象防灾减灾意识,成为推动气象知识普及的重要力量。

当下,许多气象博物馆建立起覆盖全馆的文物数字孪生系统。通过数字化手段,古老的文化记忆得以突破物理空间与时间的束缚,以更鲜活的方式走进大众视野。例如,云南气象博物馆与百度公司合作,推出云南气象博物馆数字馆,它突破了时空限制,让人们通过线上平台即可看到一件件气象展品,了解气象博物馆创始人陈一得先生的科学精神和爱国情怀。文化基因的数字化保存,不仅突破实体文物的保存时限,更通过云端存储实现全球共享。游客在指尖滑动间,既能细观气象观测日志的蝇头小楷,又能领略世界各地气象仪器,在虚拟与现实交织中触摸科学精神的温度。

如何为观众打开“亲历风雨”的感官通道,让其更直观地理解气象知识?浙江绍兴气象博物馆给出了“个性答案”。在古代气象展厅里,有根据唐代李淳风制的“风力等级表”制作的一个互动体验装置,游客能亲身感受微风动叶、轻风摇枝等不同等级风力状态;在二十四节气体验馆,展厅地面分布着24个圆形感应器,游客用脚一踩,环绕式圆形屏幕便会呈现对应节气的气象短片介绍,互动性十足。

AR技术则让展品“活”起来,游客只需用手机扫描展品,便能获取丰富的多媒体信息,如气象仪器的使用方法等。AI智能导览员则通过贴心陪伴,提供个性化讲解服务,满足不同游客的知识需求。在上海气象博物馆,今年4月刚刚“上岗”的机器人穿梭于展厅之间,它依托知识图谱技术,解析百年气象数据,在介绍徐家汇观象台历史时,机器人会同步调取实时气象数据,对比古今气候变化,让游客更直观地理解气象科学的演进,真正实现知识的高效传递 。

展望未来,随着科技的不断进步和人们对气象科学关注度的提高,气象博物馆将迎来更多的发展机遇,科技与气象博物馆也会碰撞出更多火花,气象知识以更生动、更便捷的方式走进千家万户,照亮公众探索气象奥秘的求知之路,让科学精神在时代浪潮中焕发持久生命力。(林禹彤)

(张丽、王雪阳、李红菲、刘金福、黄诗棋、刘佳、唐雅丽、孙燕、陈晓颖、陈杰、徐亚琪、丁昕彤、周雯、吴然、张晓晨等对本版有贡献)

承古拓今开创未来

气象博物馆共话新章

中国北极阁气象博物馆:从南朝刘宋时期的司天台,到竺可桢先生播下近代气象学的第一粒种子,北极阁的山岚云霭间,始终流淌着中国人观天测候的智慧长河。在江苏南京这座承载三千年气象文明的院落里,每一件斑驳的仪器都在诉说先人“仰观天文、俯察地理”的执着,每一处民国建筑都铭刻着近代科学家开拓的足迹。在这1200平方米的空间里,我们不仅守护世界上最完整的气象历史记忆,还通过科普搭建桥梁,让古老智慧与现代科技共同谱写新篇章。这座气象学的“祖庭”,正在快速变迁的时代苍穹下,将老一辈气象科学家的精神薪火相传。

绍兴气象博物馆:作为一家独具特色的专业性博物馆,浙江绍兴气象博物馆以传播气象知识、弘扬气象文化为己任,致力于打造联结社会公众与气象科学的开放式课堂,通过丰富多彩的科普活动,将优质的气象科技文化资源送达基层。今年,博物馆将围绕国际博物馆日主题,在馆区策划举办“气象防灾减灾”流动科普展、“绍兴气象文化”科普讲座等活动,满足群众文化需求,讲好气象故事,展现气象科技文化的独特魅力。

安徽气象博物馆:作为全国首家馆藏文物经国家文物部门定级的气象博物馆,安徽气象博物馆追溯百年气象观测的历史脉络,藏皖地气象瑰宝,依托芜湖海关测候所百年观测遗产、《淮南子》二十四节气等特色资源,构建“云端+实地”双轨服务体系,推出云游探秘、线下研学等活动,用互动科普传递气象知识。未来,博物馆将构建气象文物数字化矩阵,建成开放共享数据库,推动气象文物活化利用;同步开发“智慧气象科普云”系统,将专业气象知识转化为大众可感可知的科普产品;持续探索气象文化传承创新路径,在风云变幻中彰显安徽气象智慧。

温江乡村气象博物馆:成都温江区乡村气象博物馆通过“一个场地、一座展馆、一系列课程”的科普创新模式,扎根乡土、融合科技,成为全国首个乡村气象主题博物馆。依托旧农房改造的沉浸式空间,博物馆打造“可触摸”的气象课堂;设计三层观景台俯瞰稻田大熊猫地景,激发青少年探索热情;立足“气象+农耕”特色,开设稻田边的“坝坝课”;联动周边稻海形成农旅科普链,盘活乡村闲置资产。未来,博物馆将深化科普体系建设,推动智慧气象与现代农业融合,以科技与文化书写气象为民的时代答卷。

营口百年气象陈列馆:作为全球首个以百年气象站为主题的气象历史陈列馆,辽宁营口百年气象陈列馆以“观百年风云、讲万千气象”为核心,深耕气象历史,让文物成为见证近代东北气象历史的“活档案”;融合科技人文,依托数字化技术打造“云端气象馆”;扎根基层,以“气象研学+”模式将科普触角多向延伸。未来,陈列馆将深化品牌建设,不断挖掘百年气象与城市发展的同频故事。(各地气象博物馆负责人供稿)

(责任编辑:曹锐怡)