华西秋雨是我国西部地区秋季多雨的特殊天气现象。每年9~11月,全国大部分地区雨水自北向南逐渐减少,晴天才是秋季的主题。但在四川、重庆、贵州、云南、甘肃东部和南部、陕西关中和陕南、湖南西部、湖北西部一带情况却有所不同,秋季降雨量仅次于夏季,一般多于春季,在水文上表现为显著的秋汛。

秋雨对于华西地区的影响有利有弊。一方面,秋雨多,有利于水库、池塘及冬水田蓄水,对西北一些较干旱的地区来说,雨水可以较深地渗透到土壤中,保证冬小麦播种、出苗,减轻次年春旱威胁。另一方面,绵绵细雨阻挡了阳光,带来低温,不利于玉米、红薯、晚稻、棉花等农作物的收获和小麦播种、油菜移栽。一般来说,持续连阴雨的天数越长,对农作物的危害越大。

华西秋雨的形成原因

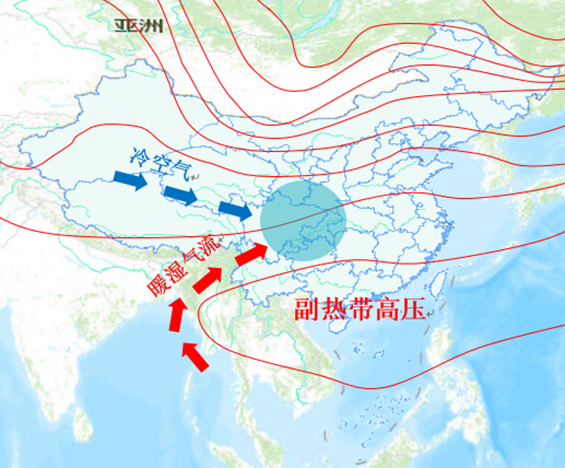

为什么在全国大部分地区秋高气爽的时节,华西地区却阴雨绵绵呢?这要从降水的机制讲起。简单说来,雨是冷暖空气交汇的结果。秋季,西北太平洋副热带高压西侧或西北侧的西南气流将南海和印度洋上的暖湿空气源源不断地输送到华西地区,使这一地区具备比较丰沛的水汽;同时,随着冷空气不断从高原北侧东移或从我国东部地区向西部地区倒灌,冷暖空气在我国西部地区频频交汇,于是便形成了华西秋雨。但由于秋季太阳辐射减弱,地面获得的热量也随之减少,近地面气温不如夏季高,则降雨一般没有夏季强烈,雷电活动也相应较少,更多表现为持续的阴雨天气。

华西秋雨成因示意图(原创示意图)

但当冷空气势力较强,冷暖空气交汇比较激烈时,降雨强度也会随之加大,同样也可造成严重的洪涝灾害,所以华西秋雨可以是“绵绵细雨”,也可以“来势汹汹”。

华西秋雨和巴山夜雨是一回事吗?

李商隐的《夜雨寄北》中这样写道:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”。诗中的“巴山夜雨”与“华西秋雨”是一回事吗?

巴山夜雨是指我国西南山地(包括四川盆地)常在晚八点到早八点之间下雨。形成夜雨的主要原因有两个:

一是西南山地潮湿多云。夜间,密云蔽空,厚厚的云层像棉被一样对地面有保暖作用,也使得夜间云层下部近地面的空气温度不至于降得过低;而在云层的上部,由于云体本身向外散热,使云层上部温度偏低。在这样上冷下暖的大气结构下,高空冷空气较重因而下沉,而低层暖湿热空气上升,形成强烈的空气对流。地表湿热空气上升过程中,大量水蒸汽冷却凝结,因此在巴蜀大地上,夜雨飘然而下。

二是西南地区多准静止锋(详见词条“准静止锋”)。云贵高原对南下的冷空气有明显的阻碍作用,受到高原阻挡的冷空气移动缓慢,呈现“几乎静止”的状态,因而得名“准静止锋”。我国西南山地在冬半年常常受到这样的准静止锋的影响。在准静止锋滞留期间,锋面附近阴云笼罩,到了夜间,云层上下部的温差进一步拉大,也利于夜间对流降水出现。

由上述介绍可知,“巴山夜雨”是四川盆地独特的地理位置和气候环境造成的,体现出一种当地降水的日变化特征,即夜晚降水和白天比更多。而“华西秋雨”是夏季西太平洋副热带高压和北方冷空气季节性移动的结果,体现的则是降水年循环变化特征。因此,“巴山夜雨”和“华西秋雨”并不是一回事。