台风,是发展到一定强度的一种热带气旋,是在热带或副热带26℃以上的洋面上生成的热带气旋。西北太平洋地区的人们称之为台风(Typhoon),而北大西洋及东太平洋地区的人们称之为飓风(Hurricane)。

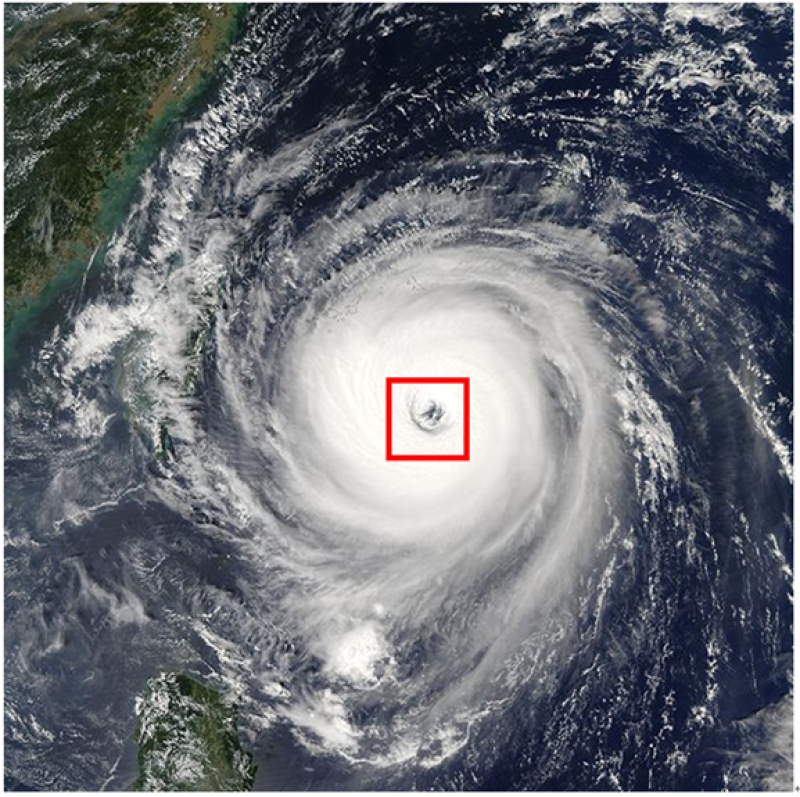

卫星云图看台风

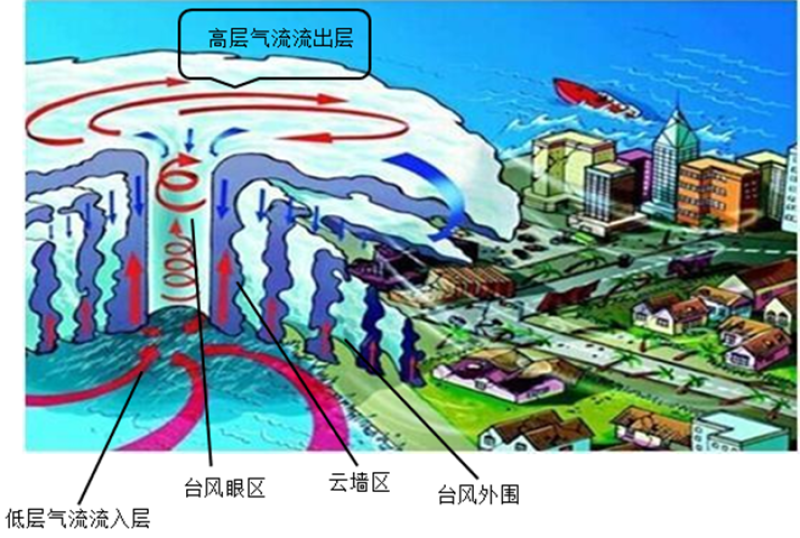

台风结构:

台风是个庞然大物,它的直径常从几百公里到上千公里,垂直厚度为十余公里。

水平结构:

台风在水平方向上一般可分为台风外围、云墙区和台风眼区三部分。

(1)台风外围,有数支螺旋状气流卷入台风区,辐合上升,促使对流云系发展,形成台风外层区的外云带,就是我们通常在卫星云图所见到的台风螺旋云带,直径通常为400-600公里,有时可达800~1000公里。

(2)云墙区,就是台风主体涡旋区,也叫台风眼壁,它由一些高大的对流云组成,台风中最大风速发生在云墙的内侧,最大暴雨发生在云墙区,所以云墙区是最容易形成灾害的狂风暴雨区。其直径一般为200公里,有时可达400公里。

(3)台风眼区即台风中心,空气向内流入台风中心并下沉,因此台风眼区通常晴朗无云。其直径一般为10~60公里,大的超过100公里,小的不到10公里,绝大多数呈圆形,也有椭圆形或不规则的。

垂直结构:

(1)从地面到3公里(主要是从500~1000米的摩擦层)为低层气流流入层,气流显著向中心辐合,由于地转偏向力的作用,内流气流呈气旋式旋转,并在向内流入过程中,愈接近台风中心,旋转半径愈短,离心力也相应增大。在地转偏向力和离心力的作用下,内流气流并不能到达台风中心,在台风眼壁附近环绕台风眼壁(云墙区)作强烈地螺旋上升。这一层对台风的发生、发展、消亡有举足轻重的影响。

(2)3~8公里左右是中层过渡层,气流的向中心流入的径向分量已经很小,主要沿切线方向环绕台风眼壁螺旋上升,上升速度在700~300hPa之间达到最大。

(3)从8公里左右到对流层顶(约12~16公里)为高层气流流出层,空气由台风中心向四周外流。同时气流在上升过程中释放出大量凝结潜热,造成台风中部气温高于周围,形成台风特有的“暖心结构”。

台风结构示意图

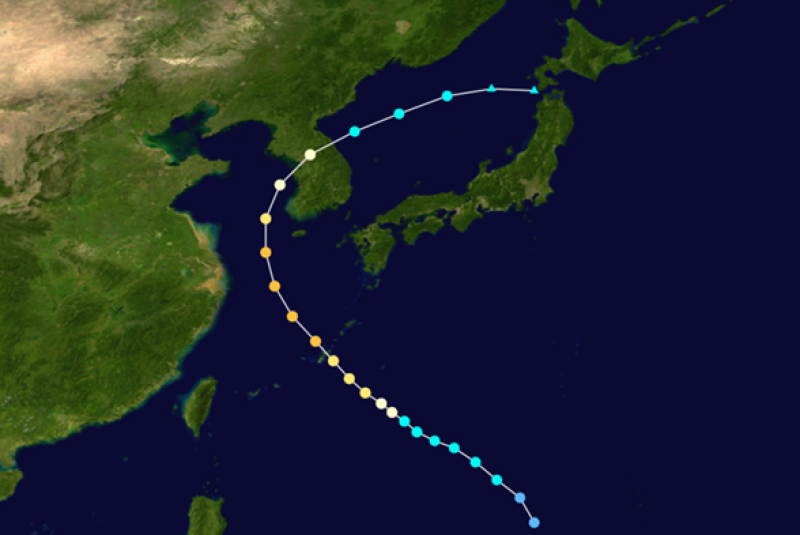

台风移动路径:

台风基本上沿副热带高压外缘自东向西移动。但同时受众多因素影响,移动路径又很复杂。北太平洋西部地区台风常见的移动路径分为四条:

①西移路径。台风从菲律宾以东洋面一直向西移动,经过南海,在我国海南岛或越南一带登陆。

②西北路径。台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动,穿过琉球群岛,在我国江浙或浙闽一带登陆。

③转向路径。台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动,然后转向东北方向移去,路径呈抛物线状。

④特殊路径。当台风所处的环境形势变化很快,或是海上有多个台风相互影响时,台风的移动路径会变得比较怪异,有时会出现原地打转、蛇形路线等无法预测的不规则路径。

台风灾害:

台风是一种破坏力很强的灾害性天气系统,台风过境时常常带来狂风暴雨天气,引起海面巨浪,严重威胁航海安全。台风登陆后带来的风暴增水可能摧毁庄稼、各种建筑设施等,造成人民生命、财产的巨大损失。其危害性主要有三个方面:

①大风。热带气旋达台风级别的中心附近最大风力为12级以上,摧毁房屋、连根拔起大树都不在话下。

②暴雨。台风是带来暴雨的天气系统之一,在台风经过的地区,可能产生150~300mm降雨,少数台风能直接或间接产生1000mm以上的特大暴雨,如(间接)1975年第3号热带气旋登陆后倒槽在河南南部产生的特大暴雨,打破了部分地区的降雨记录(河南75.8事件)。

③风暴潮。一般台风能使沿岸海水产生增水,引起沿海最大增水可达2米以上。若台风登陆时正赶上“天文大潮”,则风暴潮的破坏力会更惊人。

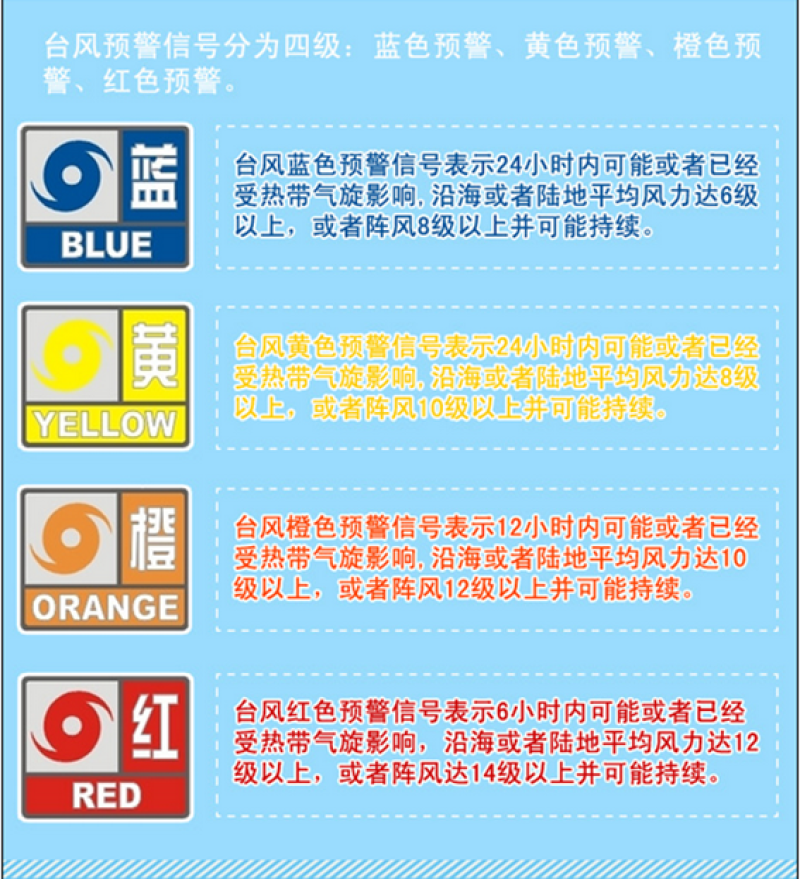

台风预警信号

为了更好地防御台风灾害,在台风来临前,气象部门会发布台风预警信号,预警信号共分为蓝、黄、橙、红四个等级,逐级增强,提醒公众注意防范台风可能产生的灾害。

台风的好处:

在我国沿海地区,几乎每年夏秋两季都会或多或少地遭受台风的侵袭,因此而遭受的生命财产损失也不小。凡事都有两重性,台风是给人类带来了灾害,但假如没有台风,人类将更加遭殃。

其一,台风所携强降水为所到之处的人们带来了丰沛的淡水。包括我国在内的东南亚各国和美国,台风降雨量约占这些地区总降雨量的1/4以上,因此如果没有台风,这些国家的庄稼也许会因缺水而减产。

其二,靠近赤道的热带、亚热带地区受日照时间最长,干热难忍,一次台风来袭,会为当地民众带来一段时间清凉的日子。

其三,调剂地球热量,为维持全球热平衡贡献力量。热带地区由于接收的太阳辐射热量最多,因此气候也最为炎热,而寒带地区正好相反。由于台风的活动,热带地区的热量被驱散到高纬度地区,从而使寒带地区的热量得到补偿,如果没有台风就会造成热带地区气候越来越炎热,而寒带地区越来越寒冷。这巨大的能量南北流动使地球保持着热平衡,万物得以生生不息。

其四,台风还能增加捕鱼产量。每当台风吹袭时翻江倒海,将江海底部的营养物质卷上来,这些营养物质是上好的鱼饵,鱼饵增多可以吸引鱼群在水面附近聚集,渔获量自然提高。