编者按:习近平总书记高度重视防灾减灾救灾工作,多次作出重要指示批示。当前正值“七下八上”防汛关键期,气象部门坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神,面对强对流天气这一全球气象领域的预报难题,坚持科技赋能,依托日益精密的监测网络、日益精准的数值预报模式、日益高效的智能算法,着力提升对强对流天气的“早感知、早预报、早预警”能力。同时,持续优化完善预警信息发布机制和应急联动体系,力求预警信息发得出、传得快、收得到、用得好,为科学决策、联动响应、有效避险争取宝贵时间。本期“科善看台”将带您一同“拆解”现代气象科技支撑下的强对流天气预报预警。

AI“预见”强对流

夏日午后的城市上空,一片对流云团从生成到倾泻暴雨,仅需半小时。这种尺度小、演变快的强对流天气,长期让预报员如履薄冰——传统外推法如同“用昨天的地图找今天的宝藏”,数值模式因计算耗时难以实现高频更新。AI赋能短时临近预报,日渐成为捕捉强对流天气的“利器”。

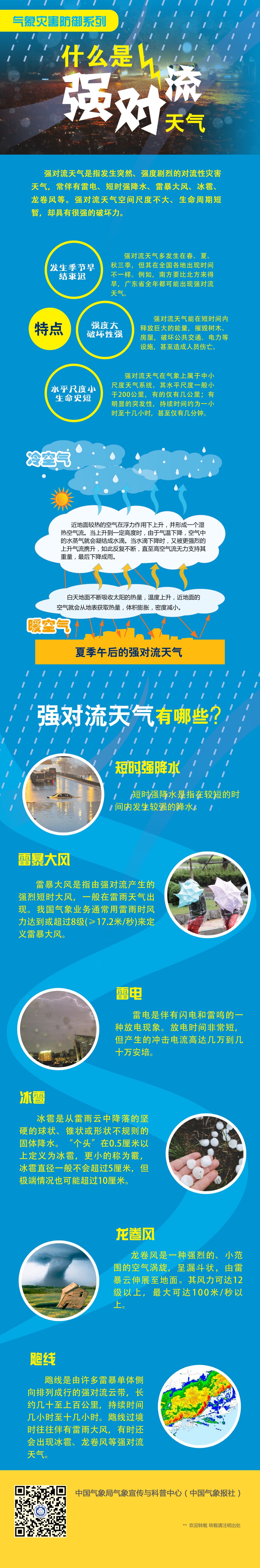

“暴脾气”的强对流天气——局地性强、生命史短、破坏力大

乌云密布、雷声阵阵、局部阵雨等现象通常属于对流天气。当天气变得更为“暴躁”,出现冰雹、龙卷风、短时强降水等更为剧烈的天气时,则为强对流天气。

由于强对流天气发生于对流云系或单体对流云块中,这类天气通常由中小尺度天气系统引发,其空间尺度较小,一般水平范围约在十几公里至二三百公里,最小仅有几十米至十几公里。“急性子”的它来得快、去得也快,持续时长约为一小时至十几小时,短则仅有几分钟至一小时。

强对流家族的成员普遍“个头”不大、突如其来且生命短暂,却能在短时间内释放出强大力量,因此都具有极强的破坏力和灾害性。这也导致强对流天气在所有天气类型中属于最难预报的,且越极端预报难度越大。

值得注意的是,其发展还受复杂地形、下垫面等因素干扰——同一股冷空气在平原可能引发大风,进入山区却可能触发局地暴雨,给准确预报带来极大挑战。

短时临近预报“未雨绸缪”——打造人工智能递进式预报产品体系

短期天气预报是公众日常生活中最常接触的天气信息,能较为准确地预测未来1至3天的天气变化。

但面对如此“喜怒无常”的强对流天气,短期天气预报稍显力不从心,“制服”它需要用到短时临近预报。

短时临近预报是专攻未来0至12小时内的天气预报,其中0至2小时为临近预报,2至12小时为短时预报。通常是基于观测实况,如雷达、卫星、气象自动观测站等多源观测资料,再结合数值预报和人工智能等技术方法,制作区域更精细、更高分辨率的天气预报,其预报准确性也更高。

天气预报是预测性科学,预报时间越长,不确定性越大;而越临近的预报,其精度越高。因此,用短时临近预报“实时诊断”生命史极短的强对流天气更具参考性。

2004年,我国气象部门开展强对流天气短时临近预报业务。2009年3月,国家气象中心(中央气象台)成立强天气预报中心,专职负责强对流天气业务预报和研究。如今,国家气象中心已搭建一套基于AI的“3161”递进式强对流预报业务技术体系,实现整体“把脉”天气发展潜势、实时监测天气演变以及迅速开展预报预警与“叫应”,以递进式预报和精细化预警逐步缩小包围圈——

短期预报时段(0—72小时),由“风清”强对流适配人工智能模型支撑,可对雷暴、短时强降水、雷暴大风等进行强度分级输出,空间分辨率精细至3公里,提供逐12小时滚动预报;

短时临近预报时段(0—12小时),深度神经网络实时“咀嚼”中尺度数值模式、风云卫星、多普勒雷达等多源数据,逐小时更新强对流落区和强度等级,“指哪打哪”的精准度进一步提高;

临近预警时段(0—2小时),“风雷”人工智能模型以分钟级速度锁定新生风暴单体,自动生成分类强对流警报,并通过“智警达”多渠道秒级推送,实现监测、识别、预警的无缝衔接。

不仅要打通机制,还要升级平台。新一代中国气象局短临预报系统(SWAN3.0)实现短临业务全流程、全链条的平台支撑。通过集成双偏振雷达、X波段雷达、卫星、气象自动观测站等多源精细观测资料,研发了融合智能识别和深度学习技术的短时临近预报算法,在国、省、市、县四级气象部门实现共享和落地应用,成为基层气象台站防范应对强对流天气的必备工具之一。

“风雷”向“新”而生——开辟AI破解强对流预报新路径

2024年,中国气象局首个短时临近预报人工智能模型“风雷”横空出世,标志人工智能技术在临近预报领域得到深度应用。

作为中国气象局人工智能气象模型“风”系列的首批成员,“风雷”使用我国累积7年的雷达资料,构建了一套“数据—算力—平台”全流程临近预报系统,不仅显著提高了公里尺度下0至2小时雷达回波的预报能力,较业务产品提升33%,更能在3分钟内生成未来0至2小时、逐6分钟的雷达回波产品,将强回波预报技巧提升25%。

对流生消(对流风暴的形成和消亡)是短时临近预报中长期存在的难题。以前,我们只能线性外推预报对流的状态;如今,“风雷”应用深度学习和生成式人工智能技术,将物理模型和人工智能有机融合,在预报的准确性和细节丰富性上实现了突破。

“风雷”的突破并非孤例,更多前沿技术正在集结——

基于“风雷”的雷暴大风、冰雹适配产品即将上线;与中国科学院大气物理研究所合作的“雨算子”临近降水预报系统进入实测阶段;“智风”雷暴大风临近预报技术已在浙江省预报平台落地应用,实现精确到乡镇的雷暴大风客观预警指导,最大提前量突破70分钟;基于风云四号B星观测的高原强对流深度学习监测预警产品“云眸”,正在为西部地区的极端天气提供更有力的支撑……

近期,10分钟滚动更新、1公里分辨率的0—2小时降水产品即将上线,为局地新生降水、极端降水等预报提供客观支撑,“风雷”也将通过更密、更快的产品,及时抓住来得快、走得急的中小尺度强对流天气。随着科技的飞速发展,人工智能技术的融入将为短时临近预报带来更多突破与变革,短时临近预报的精准度和时效性有望取得更好发展。(刘倩 张小雯)

智警达,短临天气预警协同的“智慧大脑”

当狂风暴雨深夜突袭,精准的预警信息可以跨越千里,瞬间直达目标终端,指导当地气象部门的预报预警工作——这就是“智警达”智能预警系统(以下简称为“智警达”或“系统”)。

6月30日,河南省南阳市西峡县遭遇特大暴雨,24小时最大累计降雨量达225.7毫米。从晚上9点首条暴雨预警信息发出,到次日凌晨的连续山洪风险提醒,“智警达”在7小时内向西峡县气象部门业务人员靶向推送11条预警信息,其中6次“点名”双龙镇、二郎坪镇等高风险区域,发布山洪灾害专项报警提醒,验证了其“风险在哪里,预警就到哪里”的防控能力。

技术“三级跳”——从模糊到精准 从网格到乡镇

“智警达”是什么?

它不是普通的天气预报模式,是国家气象中心打造的贯通国、省、市、县四级气象部门的扁平化短临天气预警协同系统。作为短临天气的“智慧预警大脑”,“智算风云,警讯必达”是它的核心使命,其构建了“智能预报→预警加工→全渠道送达”的完整技术闭环。

2022年,国家气象中心关于“打造全国客观预警信号指导产品”的战略构想正式确立,研发团队深入基层,攻克关键技术难题,很快实现首次技术突破。

2023年6月,5公里分辨率强对流预警产品在SWAN3.0平台上线,能智能预警四大类“暴脾气”强对流天气(短时强降水、雷暴大风、冰雹、雷暴)。

2024年4月,系统再次升级,空间精度提升至1公里,预警更精细、更准确。

2025年,智能预警技术实现从“1公里网格”到“行政区划”的跨越式发展,在全国范围内实现“靶向到县,精度到镇”的预警指导。

基于“一县一策”的工作理念,技术团队以全国各级气象部门预警信号发布标准为基础,基于乡镇级的行政区域智能分析技术,使系统实现5个方面的智能预警功能:极端强对流天气报警,灾害性天气的乡镇级分级分类预警信号发布建议,各地预警信号已发布情况,山洪隐患点报警,山洪地质灾害预警。

系统能够直接告诉基层预报员:“建议A镇发暴雨橙色预警信号,B镇发暴雨黄色预警信号,C镇暂时安全……”“‘智警达’就像辅助我们的行动指南,可以大幅提升决策效率!”基层预报员评价。

预警信息“飞入指尖”——从“大屏幕”到“小终端”

过去,短临天气预警产品往往“困”在电脑平台里,“智警达”率先破局,让预警信息直接“跳”到基层业务员的手机里,实现向手机端发送预警信号指导消息。

国家气象中心强天气预报中心联手腾讯团队展开合作,以企业微信为平台架构,基于国家级强对流短临预报技术,实现全国数字预警客观产品靶向送达。4月12日,第一条“智警达”数字预警通过企业微信送达指定手机,标志着中国短临预警协作正式迈入“移动化时代”。

目前,系统已完成面向全国31个省(自治区、直辖市)气象部门的靶向服务试验,并成立首个强对流天气过程专班,一张覆盖国、省、市、县四级气象部门的无缝协同预警网络迅速织就。

成效如何?数字说话——

截至7月17日,全国共计1072名一线业务人员加入“智警达”短临预警服务系统;系统服务对象已覆盖国、省、市、县四级共356个气象部门;系统共靶向发布超过1.86万条预警信号指导信息;系统提醒灾害性天气1789次;系统发布山洪预警消息1907条。

“智警达”真正实现了对短临天气预警业务末梢的7×24小时智能守护。

三年磨一剑,“智警达”打破了国省市县之间的“信息高墙”,让预警协作扁平高效,让预警信息 “触手可及”。尤其在分秒必争的防灾减灾一线,“风雷”人工智能模型预报和山洪地质隐患点预警等相关技术深度赋能,让预警的速度和效率大幅提升。

“当‘智算风云,警讯必达’不再是一句口号,而是化作千万条及时准确的预警信息,短临天气预警的智能化时代才真正到来。”系统研发牵头人关良说。(闫泓)

四级联动织就强对流监测预报“天罗地网”

国家气象中心聚焦强对流产品体系化、业务规范化、流程协同化、平台智能化,着力构建起一套面向强对流天气的 “3161” 递进式预报预警协同机制,当预判强对流天气达到一定标准时,将启动强对流天气短临预报服务工作专班(以下简称“专班”)。

“3161”递进式预报预警协同机制,是在强对流天气过程的不同预报时效开展递进式气象服务机制,旨在发挥机制优势,补齐技术短板,“逐步缩小包围圈,提高精准度”。即在展望时效(未来3-7天内)紧盯过程,对全国范围内的强对流天气过程进行预报把握;在短期时效(未来1天内),预警全国重大强对流天气过程发生的时段和范围,并适时启动强对流天气短临预报服务工作专班;在短时时效(未来6-12小时内),警戒重点区域致灾性强对流天气的发生、发展和强度变化,指导相关省份开展本地强对流天气预警服务;临灾时效(未来1-2小时内),根据实况监测,国省市县四级气象部门实时联动、力求精准预警局地强对流。

针对强对流天气,专班利用雷达、地面站等观测资料,开展短时临近、短期强对流天气预报预警,强化国家级业务单位之间,以及与各省(自治区、直辖市)及市县级气象台之间会商和观测预报服务联动。国家级气象部门“自上而下”开展人机结合智能提醒,指导地方气象部门发布强天气预警信号;省市县级气象部门“自下而上”及时反馈共享临灾预警服务情况和灾情信息,构建“技术下行、服务协同”多级联动机制。

2025年上半年,气象部门7次组建强对流天气短临预报服务工作专班,上下协同、高效应对强对流天气。在“4·11”福建强风雹、“5·2”黄淮区域性雷暴大风等预报服务过程中,气象部门短临预报精准把握局地极端强对流天气的动态;在6·26江淮龙卷和7·2东北龙卷过程专班期间,国家级预报员首次赶赴一线参与“捕龙”行动,国省协同构筑龙卷监测“天罗地网”,为准确预报龙卷提供有力保障。

尽管强对流天气的精准预警仍是横亘在气象领域的世界性难题,但新时代气象人必将以百分之百的科研热忱与责任担当,推动科技研发突破创新,深化流程机制的改革完善,提升强对流预报预警精准度,为守护生命安全、维护社会稳定注入坚实气象智慧。(闫泓 曹艳察)

(责任编辑:曹锐怡)