编者按:每年6月至7月,长江中下游、江淮等地都会出现一段时间的连阴雨天气。由于这一时期降水集中、雨量大、日照时数少、湿度大,使得家中器物容易发霉,民间亦称为“霉雨”季节。它因何而来?有何独特规律?为何“脾气难测”?其年际变化如何受全球变暖影响?本期科普看台带你揭开这位“梅姑娘”的神秘面纱,提升公众对梅雨的认识和防灾减灾能力。

专家顾问:

国家气候中心研究员 赵俊虎

江苏省气象台首席预报员 刘梅

全球变暖下的梅雨之变:从“江南烟雨”到“暴力梅”

梅雨,这个被古人吟诵了千百年的“江南烟雨”,正经历着新变化。曾经绵延不绝的朦胧细雨,如今却在全球变暖的催化下,日益显露出令人不安的“暴力”一面,梅雨期间的天气变得更加不稳定和极端。

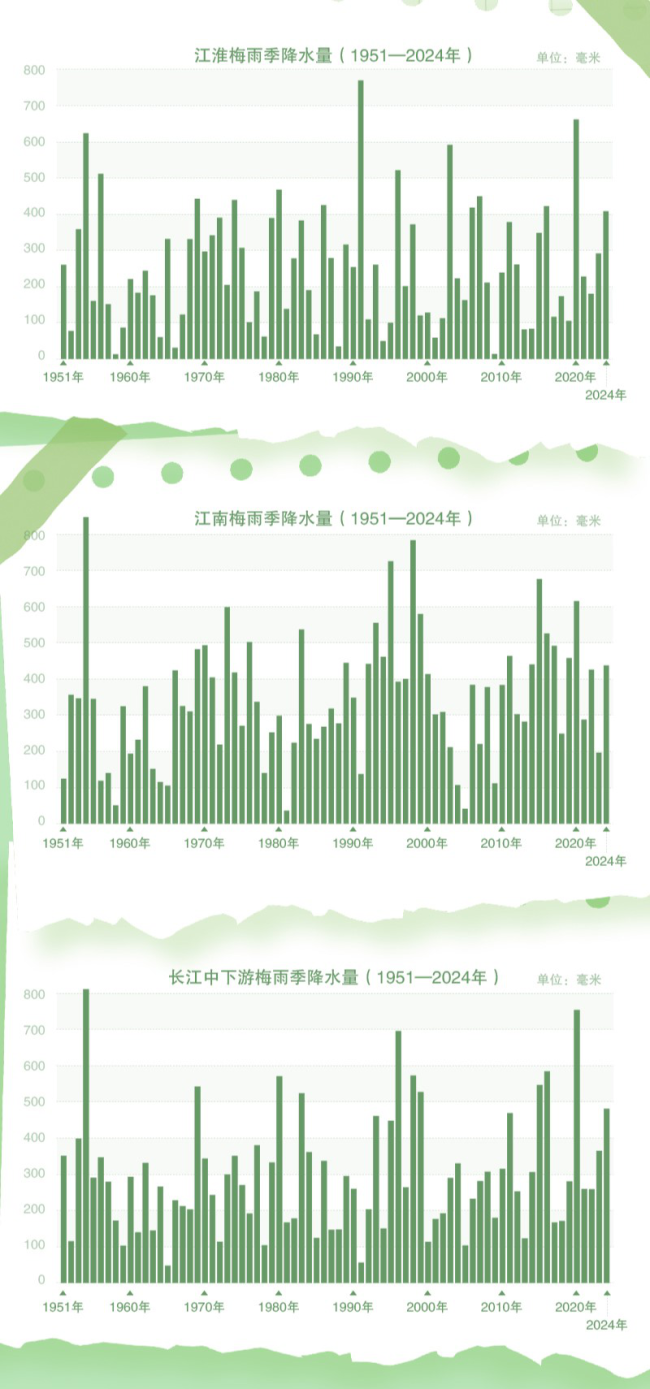

近期,科学家研究发现,过去60多年里,长江中下游地区梅雨季期间的无雨日数、降水事件强度以及极端降水事件的频率、强度,均呈现出显著的长期增加趋势。无雨日数的增加趋势归因于全球变暖背景下陆地表面相对湿度的下降,以及降水事件后大气水分补充所需时间的延长。降水事件强度以及极端降水事件频率、强度的增加趋势,则主要归因于全球变暖所强化的瞬态水汽辐合及大气对流活动。也就是说,全球温度越高,梅雨越“暴力”,降水事件的强度和频次也随之增加。

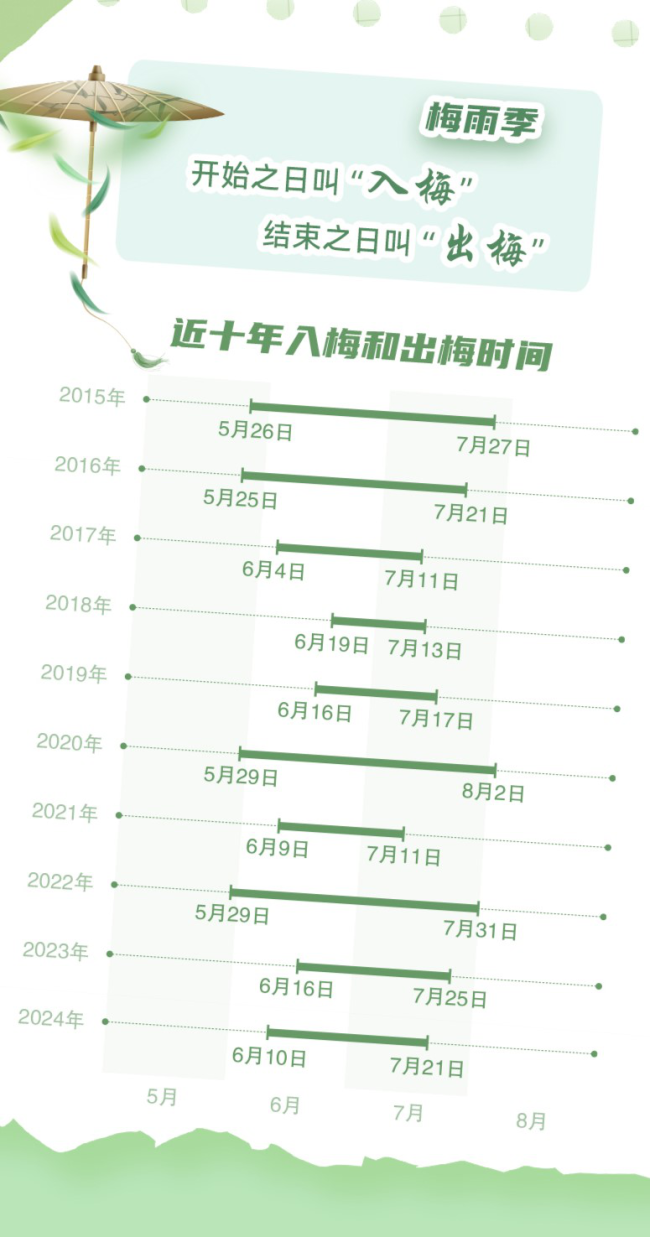

国家气候中心的统计显示,近10年长江中下游地区梅雨表现出“来得早、走得晚、下得多”的趋势,近10年(2015年至2024年)平均入梅时间较前15年平均(2000年至2014年)提前了5.3天,而出梅时间则推迟了3天,导致梅雨期平均延长了8天多,梅雨量平均增多58.1%。特别是2020年,梅雨季持续长达52天,比常年偏长20天,梅雨量高达753.9毫米,创下1961年以来最高纪录;安徽黄山短短数日内便降下了相当于常年整个梅雨季的雨量;湖北宜昌五峰县单日降水量突破历史极值,超过300毫米的暴雨倾泻而下,相当于一天内下了大半年的雨。“暴力梅”登场,短时强度破纪录, 传统“淅淅沥沥”的梅雨模式正被短时极端暴雨频繁打断。气象记录中,多地小时雨强纪录在近年梅雨期被屡屡刷新。

制图:赵淼

今年6月7日,长江中下游入梅,较常年偏早7天。入梅以来(6月7日至24日)降水量较常年同期偏多69.5%,有6天区域平均降水量超过20毫米。

基于CMIP6模式(第六次耦合模式比较计划)的预估表明,在未来2℃增温情景下,梅雨期间长江中下游地区的无雨日数、降水事件强度和极端降水事件频率均将增加,梅雨将进一步远离其传统的“烟雨”特征,进入一个更加极端和不稳定的“新常态”。这种变化将给生态系统、农业、能源、交通及未来气候风险管理带来极大的挑战,需要更多的跨学科研究和相关部门协同应对。(赵俊虎)

解码梅雨“千面”

我国是典型的季风气候,在降水最为集中的夏季,主雨带主要由东亚夏季风主导,梅雨是其向北阶段性推进的独特产物。一般在每年6月至7月间,即梅子变黄之际,随着东亚夏季风北推和西太平洋副热带高压(以下简称“副高”)北抬,我国江南、长江中下游、江淮等地到韩国、日本列岛一带,就会迎来持续较长时间的阴雨天气。

尽管从气候平均的角度看,我国东部地区主雨带的形态和演变相对固定,但梅雨在时间和空间分布上存在显著的年际差异,每年入梅和出梅的时间、持续时间、降水强度各有不同。

从时间和空间上看,有时候,副高提早北跳,催着“梅姑娘”也不得不加快脚步,赶在5月底6月初就宣告降临。有的年份,她来得早、走得也快,易引发伏旱;但若她徘徊不去,导致雨期比较长,则容易引发洪涝灾害,例如1954年和2020年我国长江流域、淮河流域发生的特大洪水就是由始于6月初、持续两个月之久的梅雨天气造成的。

有时候,梅雨也会于6月下旬甚至之后姗姗来迟。比如1982年,长江中下游地区的梅雨直到7月9日才开始。迟来的梅雨持续时间通常较短,降水量有时却相对集中。

若是梅子成熟时,雨却少见踪迹,甚至出现了如宋代诗人曾几笔下那样 “梅子黄时日日晴”的光景,那多半今年发生的是“短梅”或“空梅”现象。要知道梅雨期间,正是因为来自海洋的暖湿气流与北方南下的冷空气持续“交锋”,才有了阴雨连绵。但如果北方冷空气势弱,或副高过于强盛,冷暖空气无法形成对峙,雨带才控制江淮地区没多久就会被推着匆匆北上,造成北方降水增多,南方降水减少的现象,这就是“短梅”。更有甚者,有些地方在本应出现梅雨的时节天气晴朗,降水稀少,未达到梅雨的监测标准,甚至出现干旱,这种情况就被称为“空梅”。

有时候,某地已明确了入梅与出梅的时间界限,但在第一个雨期确认结束后,由于副高南退,冷暖气流再次在江淮地区交汇,导致主雨带重新从黄淮地区移到长江中下游地区,再次出现持续性降水,进入第二个满足条件的雨期,这种情况就好像梅雨在走回头路,因此被叫做“倒黄梅”。等到副高真正北移,雨带彻底北上,“倒黄梅”也将宣告结束。一般来说,“倒黄梅”维持的时间不长,短者一周左右,长者十天半月。

若是针对梅雨期降水量的多寡,气象上又有“枯梅”和“丰梅”的说法。

一般“枯梅”指的是梅雨期短,梅雨特征不明显,梅雨量不足气候平均值的50%的情况。在枯梅年份,加之盛夏高温气候效应,出现伏旱的概率大大增加,甚至还会出现旱涝急转现象。

而“丰梅”则是指阴雨持续时间长、降水量大的情况,当雨量异常偏多时也称“暴力梅”。如2024年梅雨季长达32天,平均降水量469.6毫米,较常年偏多24%。当年6月17日至7月14日,长江中下游共89站日降水量超过100毫米,湖北咸宁(319.8毫米)、安徽屯溪(308.3毫米)等5站日降水量突破历史极值。强降水导致多地河湖水位暴涨,湖南华容县团洲垸洞庭湖堤防发生决口险情。“‘暴力梅’侵袭长江中下游 洞庭湖堤防发生决口险情”入选当年我国十大天气气候事件。(叶奕宏)

入梅有早晚 影响各不同

今年6月7日,长江中下游、江淮等地进入一年一度的“专属雨季”——梅雨。

梅雨又称“霉雨”。正值江南梅子成熟期,家中器物易发霉,所以民间称其为“霉雨”。梅雨期间,降水多、日照时数少、湿度大、风力小,还会陷入诸如“衣服永远晾不干”等生活小插曲中,其影响可谓之深远。

作为东亚夏季风向北推进的阶段性产物,梅雨是东亚地区的独特天气与气候现象,通常在6月上旬至7月中旬出现。根据国家标准《梅雨监测指标》(GB/T 33671—2017),我国梅雨盛行的区域分为3个,即江南区(Ⅰ)、长江中下游区(Ⅱ)、江淮区(Ⅲ)。每年,梅雨的长短、强弱等都存在较大差异。一般来说,长江中下游的典型梅雨持续约20—30天,雨量在200—400毫米。不过,也有一些年份梅雨不走寻常路,可能会出现“枯梅、空梅、二度梅、倒黄梅、丰梅”等异常梅雨。

今年,长江中下游、江淮等地入梅时间分别较常年偏早2天和7天;江淮区的入梅时间较常年偏早4天。那么,早或晚入梅会出现哪些特点,又将产生哪些影响呢?

根据古人长期的经验来看,早梅雨往往意味着入梅早,出梅也早,而从降水来看,“早梅雨不休,晚梅旱断伏”,早梅雨意味着降水持续时间长、雨量偏多;而晚梅则意味着可能会出现干旱。

从国家气候中心近60多年的梅雨历史监测资料分析发现,入梅和出梅的时间并没有显著的统计关系,且入梅早晚和梅雨量多寡也存在复杂的不对称关系,即入梅偏早年梅雨量不一定偏多,但入梅偏晚年梅雨量大概率偏少。

入梅早晚的影响,主要是通过改变降水时空分布在各行业展现:早入梅易引发持续阴雨,导致农田涝渍、作物病虫害高发等问题;晚入梅则常伴随前期干旱,造成农业灌溉缺水、内河航运运力下降,且可能因后期降水集中突发洪涝。

以农业为例,若前期干旱,早入梅可缓解土壤墒情,利于水稻、棉花等作物播种和幼苗生长。但持续阴雨导致农田积水,水稻根系缺氧烂根,小麦、油菜收割期遇雨易发芽霉变,蔬菜根系腐烂减产;高湿环境也会加速稻瘟病、小麦赤霉病、蔬菜霜霉病等真菌病害蔓延,促进蚜虫、红蜘蛛等虫害繁殖。

而若是晚入梅,前期晴天利于冬小麦、油菜等作物后期灌浆,提高产量。但春末夏初降水不足,会影响水稻移栽、玉米出苗,若晚入梅后降水集中,可能出现“空梅”或“短梅”,突发暴雨易引发山洪,冲毁农田和基础设施。

梅雨虽带来诸多不便,却也是大自然生态循环的重要环节。对于农业生产来说,及时做好农田排水、灌溉管理可将梅雨期的降水转化为农作物生长的水分;对水资源补充来说,能增加江河湖泊水量,为后续生产生活用水提供保障;在生态调节方面,湿润气候利于植物生长、微生物繁殖,维护生态系统平衡。(张宏伟)

(责任编辑:曹锐怡)