编者按:清晨决定着装,假日规划出行……如今,天气预报早已成为现代生活须臾不离的“隐形指南针”。然而天气预报并不是“明天下不下雨”那么简单—— 从不足1小时到长达1年,天气预报如何实现跨时间尺度的预报预测推演?本期科普看台聚焦天气预报的不同时效类型,希望通过对短时临近预报、短期预报、中期预报及气候预测等不同应用场景的解读,公众能结合自身需求,更好地理解天气预报科学内涵,让天气预报成为生活与发展的得力助手。

专家顾问:

中央气象台强对流天气首席预报员 盛杰

中央气象台首席预报员 马学款

中央气象台首席预报员 马杰

中国气象局气象服务首席 王秀荣

从“观天”到“智算”——天气预报的“家族成员”

“日晕三更雨,月晕午时风”“天上钩钩云,地上雨淋淋”……这些耳熟能详的天气谚语,是古人观察自然、总结经验的结晶,但其更多依赖于天象与自然现象的关联,而无法提供精确的预测,特别是在面对突发的极端天气时,往往显得“力不从心”。

而今天,我们只需轻点手机,就能获知未来一小时是否会下雨、未来一周的气温走势,还能提前接收到暴雨、台风等灾害性天气的预警。那么,天气预报究竟是怎么一步步从“猜”走向“算”的?我们每天看到的天气预报,又分为哪些“门类”?

从“望天”到“算天”

在没有气象观测仪器的年代,古人主要依靠“观天识天”。我国早在2000多年前就总结出了“二十四节气”,用于指导农事活动。这不仅是世界上最早的物候历法系统之一,也是古人探索天气规律的成果。

而真正让天气预报迈入学科轨道的,是19世纪气象仪器的诞生。随着气压计、温度计等设备的出现,人们开始系统地收集气象数据。比如,科学家发现气压骤降常常预示着风暴即将来临。

随着气象观测站逐步建立,大气运动的数学模型逐渐完善,天气预报不再只凭经验判断,而是成为基于“气象观测+大气动力学+数学模型”的系统科学。

到了20世纪,计算机技术迅猛发展,天气预报员可以将观测到的大气数据输入计算机模型,通过数值模拟推演未来天气的演变。这标志着现代数值天气预报时代的到来,也极大提升预报的准确率与时效性。

进入21世纪后,随着数值预报技术的进步、探测手段的日益完善与丰富、高性能计算机的快速发展,天气预报技术取得显著进步。数值天气预报模式不断优化,预报员能够对大气系统进行更加精细的模拟,尤其是在更短的时间范围内(如小时级预报)。与此同时,来自气象卫星、天气雷达、气象浮标等的观测数据源不断增加,提供丰富的实时气象数据,这些数据被快速输入数值预报模式中,可更准确地演算推导大气变化。

此外,大数据分析和人工智能技术的融合应用,也进一步增强天气预报对极端天气的预报与预警能力。

天气预报的“望远镜”

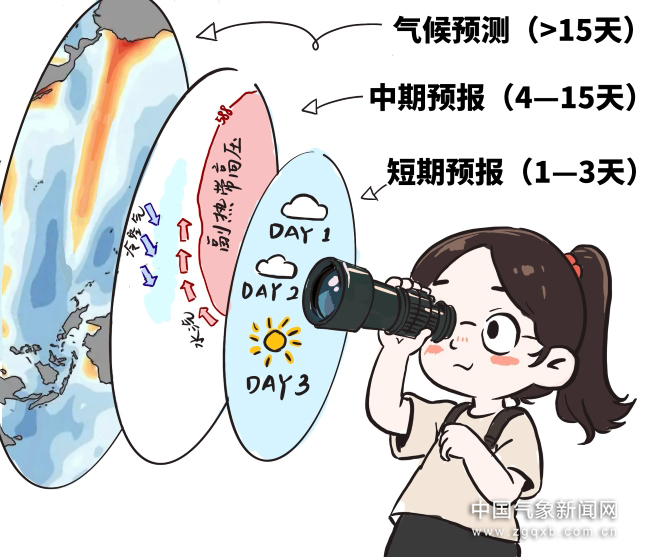

天气预报并不只是“明天下不下雨”那么简单。根据预报时间长短,可分为:短期预报、中期预报、气候预测和短时临近预报。它们就像不同“时间距离”的望远镜,各自适用于不同需求场景。

手绘:黄琬婷

短期预报(1-3天):准确率高,生活必备。短期天气预报依赖高分辨率数值模式、卫星雷达观测和人工订正,能够精准预测未来1至3天的天气变化,是公众日常生活中最常用的预报类型。无论是决定出行穿衣,还是高考期间的应急准备,短期预报都是关键参考。例如,高温、暴雨、大风等天气可通过短期预报提前获知,为交通调度、考场安排等提供保障。

中期预报(4-15天):把握趋势,辅助决策。随着预报时效的延长,大气环流的不确定性增加,天气系统的演变变得更加复杂,因此,中期预报误差相较于短期预报会有所增加。当前,中期预报更多用于判断大范围天气趋势,帮助政府、农业、交通等领域提前部署。例如,春运期间,海事、公路、铁路和民航部门会参考中期预报安排运输计划,提前应对可能出现的寒潮、降雪等天气。旅客也可以根据中期预报调整出行计划,尽量避开因恶劣天气导致的航班取消、高速封闭或铁路限速等情况。

气候预测(15天以上):预报趋势,不谈“哪天下雨”。超过两周,大气系统的“混沌性”使得逐日天气无法精准预测。此时,预报重点转向气候趋势,如延伸期预报(15至30天)、月预测、季节预测甚至年代际(1年以上)预测。

虽然它无法回答“一个月后那天会不会下雨”,但可以告诉我们“未来一个月总体偏暖还是偏冷”,在农业种植、水资源管理、电力调度等方面具有重要价值。例如,气候预测显示,未来我国的西北地区降水会持续增加,气候将持续变湿。基于这一趋势,相关部门可及时调整生态建设与水资源开发策略等。

相比上述几个“看得远”的预报类型,短时临近预报则像一把“天气放大镜”,专注于未来几小时内的天气细节,预报更新频率高、空间分辨率高、响应速度快。

天气预报已经融入我们生活的方方面面,未来,随着人工智能、大数据等新技术的持续发展,天气预报将更加精准与智能,帮助我们更好地应对“风云变幻”。(穆俊宇)

走近短时临近预报——天气预报“急诊室”

“雷达监测到龙卷先兆!”预报大厅内,当雷达监测到龙卷迹象瞬间,值班预报员们的神经立刻紧绷起来。他们紧盯着屏幕上的雷达回波——从发现异常到发布预警,留给气象部门的时间不过十几分钟。中央气象台强对流天气首席预报员盛杰将应对强对流天气的工作,比作气象部门的“急诊”。

手绘:黄琬婷

分秒必争的“短临急诊室”

短时临近预报专攻未来0至12小时内的天气预报,其中0至3小时为临近预报,3至12小时为短时预报。这个天气预报体系中的“急诊室”,面对的是突发性强、发展迅猛的“重症天气”:雷雨大风、冰雹、龙卷、短时强降水等强对流天气。短时临近预报必须在短时间内捕捉天气“异动”,为公众抢出避险时间。

不同于短期预报、中长期预报,“短临急诊室”需要“实时诊断”——

病情急:强对流天气生命史仅有1至2小时,局地性强,比如龙卷从生成到消亡不足半小时;

诊断难:受复杂地形、下垫面等因素干扰,同一股冷空气在平原可能引发大风,进入山区却可能触发局地暴雨;

高紧迫:短时临近预报的紧迫性非常强。预警每提前1分钟,挽救生命的几率就大几分。当前我国强对流预警平均提前量为42分钟,未来10年的目标是实现“提前1小时预警”。

从“肉眼观察”到“数字手术刀”

传统预报依赖常规观测资料和预报员经验,如同医生凭专业技能辅之听诊器判断病情。如今,从监测、预报到预警,迅猛发展的科技进步让短时临近预报迈入“精准手术”时代。

作为短时临近预报的“CT”和“核磁共振”,天气雷达和风云气象卫星配合紧密,200余部雷达组成监测网,6分钟更新一次数据,天气雷达可穿透云层,实时扫描风暴三维结构,新的算法还能自动识别龙卷;风云气象卫星则是从太空捕捉大气变化,不仅弥补海洋、高原等地区监测盲区,还能提供大范围水汽、温度数据,判断天气系统演变趋势。

中尺度快速更新数值模式堪称应对强对流天气的一把短时预报“数字手术刀”。中尺度快速更新数值预报模式通过滚动循环同化技术,将观测数据“消化吸收”,通过逐小时同化雷达、卫星、自动站等实时数据,修正模式初始场,提升模式对中小尺度系统的捕捉能力,实现对灾害天气的滚动预报。

另一把“数字手术刀”则是我国自主研发的“风雷”人工智能大模型。基于雷达回波的深度学习模型,它能识别强对流天气系统的生消演变规律,通过大数据驱动实现分钟级更新,实现0至3小时临近预报,服务强对流临灾预警。传统外推法只能预测回波移动,但是对于对流系统内部的变化无法预测。而“风雷”能判断飑线下山后是否增强,将预警时效从1小时延长至3小时。例如,2024年北京5月30日由飑线引起的极端大风天气,“风雷”提前1小时预警,为城市应急争取了宝贵时间。

自2022年中国气象局短临预报业务系统SWAN3.0平台上线后,全国数据汇总时间从1小时缩短至6分钟,可直接服务对接国、省、市、县四级气象台站短临业务。2025年,将实现自动生成预警信息、靶向推送至基层台站等功能,为基层气象部门发布预报预警信息提供了最直接的产品支撑。

当“急诊室”接到“疑难杂症”

尽管技术进步显著,短时预报仍面临难题。比如,雷达仰角限制导致出现低层盲区;强对流天气的机理研究不足;突发性强、致灾重的龙卷风直径大多仅有百余米,而我国当前中尺度模式分辨率为1公里,仍无法“网罗”如此小尺度的龙卷,加之我国龙卷不常见、研究样本稀缺等问题,这种情况下的短临预报如同医生面对罕见病的诊疗。为此,气象部门在山区、城市布设相控阵天气雷达,提升局地监测能力;探索将物理方程嵌入人工智能模型等。目前“风雷”已尝试加入运动学守恒定律,以期提升预测合理性。

破解技术瓶颈的最终目标,正是让预报成果转化为守护生命的力量。在航空领域,2小时提前量是航班调度的安全底线;对农业而言,乡镇级精准预警关乎万亩良田的丰收保障;城市管理则需要1公里分辨率的降水预报,为地下管网争取排涝时间——不同场景的定制化需求,使预警服务向精准化、差异化方向发展。

当我们在手机上收到一条暴雨预警时,背后是无数雷达的扫描、模型的运算和预报员的坚守。未来,随着量子计算等技术的突破,天气预报的“急诊室”或将实现“百米级、分钟级”的预报目标。而在此之前,每一分钟的提前,都是为生命争取多一分的希望。(黄琬婷)

场景化天气服务指南:哪款天气预报更适用于您?

通勤上班族:通勤时段应重点关注逐小时短临预报,及时接收气象灾害预警信息,规避突发恶劣天气,确保通勤安全。

户外玩家:需着重关注逐小时短临预报,同时还可提前查看登山指数、露营指数、紫外线强度指数、中暑指数、气候舒适度指数等,保障安全与舒适。

旅游爱好者:规划短期行程时,重点关注目的地未来一周天气预报;规划长途行程时,可参考中期预报。旅途中随时查看当地逐小时短临预报,同时可查看穿衣、花粉浓度指数等。

夜市摊主:应紧盯傍晚至凌晨逐小时天气情况,重点防范短时强降水、突发大风等灾害天气,以及时采取措施,降低损失。

车主:车主可查看洗车指数及短期预报,规避刚洗完车就遇沙尘、降雨等天气。

菜农果农:在夏收夏种期间,菜农果农可根据中期时效降水预报决定是否提前收割,避免连阴雨影响农作物品质,或提前规划灌溉应对干旱天气,保障农作物收成。

(策划:林禹彤 苗艳丽 责任编辑:曹锐怡)